Paris is a moveable feast.

這個城市有許多很棒的建築物和美術館,能夠花費許多心力來探討和體會前人的經典,

但作為一場流動的饗宴,光是在街頭佇足,像蘇格拉底般注意週遭一切,就已豐盛足夠。

這天下午打算到龐畢度和萬神殿走走,不想下廚的中午,

自然地來到巴黎聖母院旁邊的 Kebab,以不到 5€ 的價格解決民生問題。

巴黎聖母院西側中央的最後審判之門(Portail du Jugement Dernier),

訴說著善者將上天堂而惡者會下地獄,善惡終有報。

而如果真實世界也可以套用如此顯見的公式,應該能少掉許多紛紛擾擾吧。

雖然假日的學生地鐵卡(Image-R)在整個大巴黎可以無敵地亂搭,

但秉持著有力氣走路就走路的精神,穿過西堤島也穿過塞納河,從左岸走到右岸。

路邊遇到一位畫家,沒有錢繼續完成他的畫作,所以需要路人的贊助。

可惜只有地板上幾個字和帽子一頂,沒能看到未完成的畫作,

如果增加這個選項,或許能增加讓對胃口的人投下銅板的可能性吧。

眼睛剛從地板的字離開,手風琴的玫瑰人生(La Vie En Rose)旋律,

不著痕地把注意力從視覺轉移到聽覺,那是位怡然的老伯,面帶微笑地享用他的樂器,

沒有 Edith Piaf 的魔幻聲線,但搭上塞納河上的微風,卻也愜意十足。

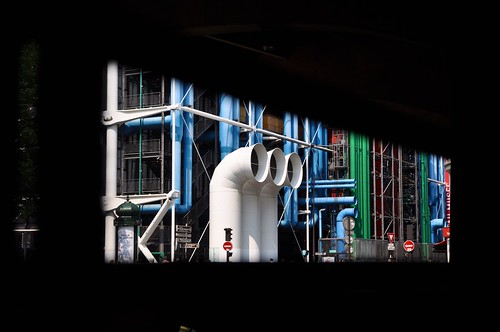

位在市政廳左近的龐畢度中心(Centre Georges Pompidou),

原本是龐畢度總統要紀念戴高樂總統而蓋,但完工之前龐畢度病逝癌症,

反而被繼任的總統,以龐畢度作為這座現代藝術博物館之名。

從四樓大門進到永久展入口,這裡的作品分成兩層,

五樓是 1900~1960 的「現代」藝術,四樓則是 1960 至今的「當代」藝術。

現代與當代,都是時間軸的相對描述詞匯。

再過一百年,2011年不再是「當代」,再過五百年,或許連「現代」的邊也沾不上了。

傳統藝術和現代藝術的分水嶺,落在描述的感知從客觀轉為主觀。

「吾繪所知,非吾所見。」從畢卡索的註解可略知一二。

於是在五樓看到許多較耳熟能詳的藝術家作品,像是畢卡索和馬蒂斯等等,

其他也有許多利害的作品,但涉略太少,只能走走看看。

很久以前就看過,卻是當下才知道拍攝的地點就在不遠的 Saint-Lazare 車站。

但拍攝的地點其實不那麼重要,拍照者抓住那「決定性瞬間」的功力才取決大半。

1744年,路易 15 從重病恢復過來,

修建萬神殿來感謝上帝和巴黎守護女神 - Saint Geneyieve。

但還沒蓋完路易 15 就過世了,遇上法國大革命,

Saint Geneyieve 的聖骸被眾人開棺取出丟至塞納河,萬神殿也就此擱著。

直到後來需要一個地方來埋葬法國的偉人,才重啟它的用途。

三角門楣上的「女神的頒獎禮」,是女神以希臘式的典禮,

表揚對國家有功的偉人們。

科林斯柱撐起的空曠大廳,參訪的遊客顯得不多不少。

雨果(Victor Hugo)的棺木。這位寫下「鐘樓怪人」和「悲慘世界」等名著的作家,

1885 那史無前例的國葬,兩百萬巴黎人民上街頭參與,足見雨果對法國的影響力。

和雨果同間永眠,還有寫「基督山恩仇記」的大仲馬與自然主義文學的代表 - 左拉。

沒有留言:

張貼留言