從十月底放假出遊後,兩個月沒有試著在網誌上打點東西,

一方面是生活上扣除掉耍廢和處理雜事,七門主科確實有點壓得喘不太過來;

(小提琴也和網誌同步地積了兩個月的灰塵)

另一方面則是在生活上接收太多訊息,多到使得中心思想滿目瘡痍,

無法去述說些什麼自以為是的文字。

十二月中考完期末考後,接連到 Strasbourg 和 Grenoble 等地方玩耍,

接著有朋友來巴黎造訪,再跨個年,才覺得時間流逝著,

即使成不了一家之言,還是可以試著在鍵出文字的同時,理理思緒。

結束了第一個學期的期末考,今天開始是為期大約兩個月的第二學期,

科目從七門主科變成四門,拜去年把實習和報告完成,空出來的時間可自由應用,

也就意味著七天中,只有四個半天的時段要上課,雖然課表還沒出來,

但週休四日是相當可以期待的。

也就是說,爽人生活要出續集加強版了。

多出來的時間,似乎也該好好思考當兵之後的下一步了。

選項也不用多,就兩個,工作或是繼續唸。

以工作來說,以只能勉強溝通的語言程度,

當完兵再出國工作的可能性就暫時不用考慮了。

大學和研究所同學大多繼續延續在新竹的生活,只是從校園換到咫尺之遙的園區。

而在園區工作的接受程度,對我來說一直是個未定之數。

工作很大一的目的是要賺錢養活自己,吃得飽和有地方住是基本的,

同時也要考慮到以後買房買車以及和另一半共組家庭的生活保障等等。

如果車子隨便買一輛,房子想在台北買個三房兩廳,

年薪百萬也要不吃不喝到有點年紀才能負擔得起,如果秉除掉「有土斯有財」的觀念,

雖然也會想要住得享受,但只要能有所保障承租的權利,其實我不介意租一輩子的房子。

也就是說,對於現在的意願,把工作的成就感與興趣,

和賺的錢擺在天平的兩邊,傾斜的那方一定屬於前者。

不過這樣的結論是一個人生活慣後,在腦袋裡打轉後的結果,

如果有機會和家人朋友,甚至未來的另一半聊到,可能也會改變價值觀。

但至少目前的想是如此。

至於什麼才是有興趣又有成就感的工作,又是另一個故事了。

當初就是覺得這些問題沒解開,才試著到不同的地方生活,

經過幾百個日子,思考有更加深入和全面,但要清楚地找出頭緒仍有段距離。

其實生活也沒這麼麻煩,真要找份工作過活當然也不無不可,

但我媽說我總是「喜歡挑麻煩的事情做」也是不無道理,

總覺得生命太過短暫,擔心妥協後懸浮的飄盪,

即使付出歲月的代價,或許經過思考的決定才能讓自己更無畏地勇往直前。

之前在台灣時,對歐洲的學制相當不熟,來之後才稍微有些概念,

雖然國情不同,不過至少在許多歐洲國家,唸理工科博班的薪水和時間,

有點像是簽下一份三年工作合約,於是又多了一個覺得不錯的選項。

雖然大學同學 Jo 博都已經 paper 點數足夠跑到米國去千里馬,

而我才正要準備結束第二個碩士還要再當一年兵,但只要是做出喜歡的決定,

反正不偷不拐不搶不騙,能夠微笑地面對每天早晨鏡子裡的自己最重要。

於是有了初步的想法,接下來到入伍前的這段時間,

就該在應付課業和到處旅行之餘,來做更多瞭解和準備。

(話說前天剛拿到等了好幾個月的臨時居留,又可以開始在法國外的地方趴趴走了)

今天也在工研院綠能所看到不錯的職缺,在台北市中山區,

工作內容是參與能源政策的討論,作作簡報寫寫新聞稿,偶爾出個差。

雖然這個是正式職缺,等當完兵後早就沒了,不過還是

在 skype 和航哥(實驗室大學長)討論了這個工作和在歐洲唸博班的兩三事。

比較偏向行政的工作之前沒有嚐試過,就算真的應徵上,

也不知道做多久會失去新鮮感,或是喜不喜歡這樣工作的本質。

如果是工研院綠能所在新竹的其他部門,

在這個城市要盡情的做實驗似乎又不太定得下來。

話題一轉,聊到在歐洲讀博班的選項。

以和我們所學相關的半導體來說,其實歐洲的研究並沒有特別吃香,

加上現在台灣的 Ph.D 人數也是突飛猛進,前陣子政府還補助企業錄用博士生。

小時候都覺得博士是人中龍鳳,

當在國立大學用了政府許多資源拿到學位後,如果還要繼續靠政府

(也就是納稅人的錢)來協助就業,或許和高學歷的初衷有點本末倒置。

想繼續往上唸當然是個人人生選項,但當沒辦法符合社會所需時,

是否又該顧及大我(社會),退而求其次晉用其他可能的機會成本選項呢?

社會上原本就存在著太多有趣的現象,像是生產生活必需品的農民或是基層員工

領著或許勉強維生的薪水,而不從事生產的政府官員,因掌有統籌納稅人錢去處的權力,

而能夠決定巨大金額該如何分配與應用。

或許工作的難易程度不同,但就生產本質來說,還是個有趣的現象。

而就科技發展來說,許多大方向是在軟硬體上使人類生活更加便利,

於是我們有了好用的手機和應用程式們,社群網站也是得人與人連繫更加便利,

姑且不論這樣的連繫方式能夠促進多少情感,但至少是更容易聯絡得上。

「需求為發明之母。」

在這個或許研發跑在消費者需求前頭的世代,

我們是不是真的需要這麼高解悉度又立體的螢幕,

是不是真的需要隨時都能夠在 facebook 上打卡和貼照片,

是不是真的需要在 Youtube 上分享如此多影片。

在祝福生日快樂只要點下按鍵和動幾根手指頭的同時,

還記不記得那些年只能打室內電話就拎著蛋糕跑到朋友家唱歌點蠟蠋的珍貴時分。

在社群網站上分享是如此簡單時,

還記不記得和多年沒見的朋友在街上偶遇大聊特聊的激動。

在 Youtube 上看了如此多分享與創作,

還記不記得守在電視前看著一再重播的鬥球兒彈平或是錄影帶獅子王的簡單純粹。

我從來不是個反社會主義者,世界會走到現在的模樣,自然有其道理,

憑個人之力別說無從改變,連要通盤瞭解也是件難以達成的事情,

更遑論進行批判或是在眾多分歧價值觀下提出改進的方法,

光是全球經濟這檔事就麻煩到連諾貝爾得主也得不出根治的方法。

只是在理解自己的渺小和只能成為淹沒在歷史洪流中的小點,

在試著過好每天的同時,是否也能夠在生命中找到些思想的依靠。

當初來到法國會把「能源」學程當作主修,除了一部份是延續研究所的題目,

另一部份也覺得在石油逐漸枯竭的未來,能源必然也是相當重要而可參與的課題。

到現在還是有著這樣的信念,只是對於自己能做的事情感到愈來愈卑微。

如果把研究所時期的時間全部累加進來,三年多時間,

兩篇小小的 conference 發表,對於能源方面幫助如果是趨近於零的話,

在食衣住行育樂和做實驗上消耗的能源和二氧化碳,實在是擔待不起。

當然從個人角度來看的話,生活算是過得愜意舒服,

眼界稍有拓廣,語言較能隨意哈啦。但科學進步的目的並不在此,

如果不以此為努力目標的話,在這個領域也顯得略為可惜了。

隨著交通工具的演進,世界成了地球村,地理上的限制對人類來說已經大大減少。

但將人類生命和地球歷史相較,卻又微不足道得會產生小範圍的執著。

當我們為了每年上升 2mm 的海平面擔憂時,如果想想兩萬年前海平面比現在低 120m,

而每年 2mm,一百年就是 0.2m,又有多少人能夠活到一百歲,見證這 0.2m 的改變。

對於有約五十億年歷史的地球,兩萬年是何期短,

120m 海平面的改變可能也只是微小的波動,還沒考慮到地殼改變和水文的對應影響。

最近幾年綠色能源的議題漸漸受到重視,主要原因應該是石油量的減少和其排碳,

後者製造的二氧話碳也是被認為造成全球暖化兇手之一的溫室氣體。

如果暫不討論人類製造過多的二氧化碳,地球原本就存在著二氧化碳和溫度的依存,

二氧化碳上升,溫度上升,海水排出更多二氧化碳,溫度更上升,循環。

但地球的溫度並沒有無限上綱,即使參照地球軌道計算的米蘭科維奇循環也無法完全解釋。

就算能夠解釋,所以得出人類真的需要降低碳的排放量,

但開發中的國家還是要發展國力和經濟,而米國也從京都協議書都不願簽署。

如果說感情從不同的角度來看,許多事情都沒有絕對的對錯,

那當同一個議題,從經濟和環保的角度來看,就會產生很不同的結果。

如果再乘上以世界、國家和個人角度的話,更是不可能得到明確共識並確切執行。

科技的演進照理是把生產的效率提升,讓整體生活更加容易,

但人口的爆炸成長的速率使得科技成長的效果不易看出,反而突顯地球資源的不足。

先不考慮其他相對改變,如果以當今的科技,

全球人口不是七十億而是西元 1800 年的十億,很多事情就不會這麼麻煩。

但以家庭傳宗接代和國家國力和防止人口老化的角度,就成了七十億人口,

然後在這樣的前提下,再試著去找方法滿足糧食和能源需求。

這篇網誌打到現在,的確蠻像平常自己在思考的樣子,

東湊西湊想一對東西,卻得不到的解答,但比起從前的垂頭喪氣,

現在至少更懂得吃飽睡飽打起精神來面對未來,也算是種小小成長吧。

如果念的和科學無關,是不是更能把心神放在所學之上,

像是專心把琴拉好,把書寫好,或是把球打好?

要想的事情很多,所以不成立的假設性問題似乎也不用太去思考。

生命只有不同,沒有高下好壞。

如果個人的生命總能找到出口,希望國家也是,地球也是。

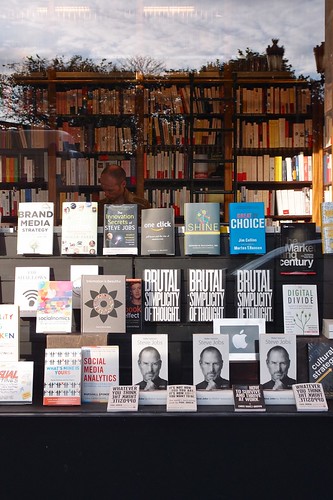

Steve Jobs 離開了這個世界,而他生產的產品仍在此端風行全球。

吃完晚餐後調了三杯以 Vodka 為底的酒,

略暈舒服的頭腦卻不致使得身體產生不舒服感的時候是相當可享受的。

2012 展開了,就算不知道下一站在哪,還是要試著保有抬頭挺胸的態度。

Bon courage!

沒有留言:

張貼留言